上述歼击轰炸机的战术在平原地区和相当宽的山沟内打击目标时具有显著效果,由于整个攻击花费了相对较长的时间(最多10分钟)。因此时间间隔并不是关键,事实上,在开阔地带,敌人是无处藏身的,仍然会于某个时候被打击编队发现,他们有条不紊地持续使用武器。如果目标位于狭窄的峡谷中,所需的时间间隔阻碍了突然袭击,在第一架飞机出现和主攻机群接近的这段时间内,敌人有足够的机会分散或躲藏,隐蔽在峡谷的角落和缝隙、巨石和峭壁等天然掩体中。目标指示和防空压制小队必须避免目标分散,合力作战,一次打击覆盖目标,交替使用不同的摧毁手段。由于在狭窄的山区内很难执行作战机动和复杂的战术计划,因此打击小队只能有两架或四架飞机。

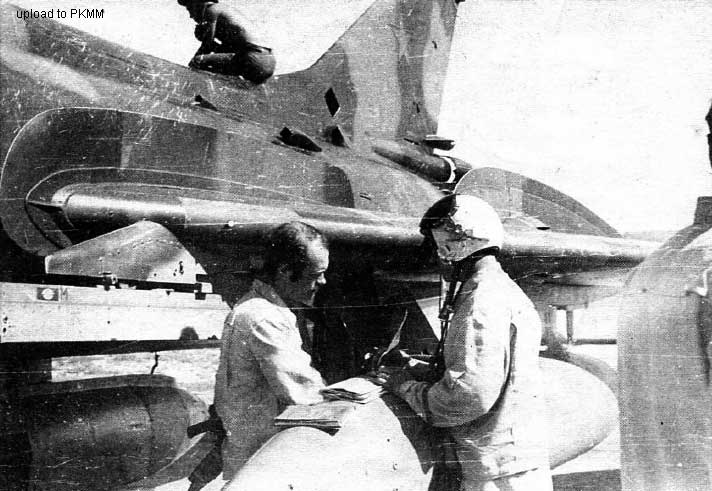

1984年3月21日,263OARE中队的亚历山大.邦达连科大尉完成他的第一次作战任务后与地勤交谈。

在集体打击的战术中,特别是从不同的方向(如果地形允许的话)到达目标时,使用了欺骗的形式。这种突袭被称为“洋甘菊”,结合了个别飞机出现的突然性和连续的影响,对目标造成长时间的压制。接近目标时,小队散开,形成一个围绕目标的圆圈,然后一架接一架地以设定的时间间隔转向目标并发起攻击。这种技术比传统的环形攻击更有利,因为飞机从不同的方向进入目标,防止敌人从一个角度集中火力。这种方法证明了它的有效性,减少了小队完成目标所花的时间,降低了失败的风险,但它需要经验,需要良好的个人训练与和团队的相互合作,如果时间掐得很准,一架飞机的离开后,另一架飞机将立刻前来取代。

为了进行第二次攻击,飞机进行了分散机动,爬升到2000至2500米高度,并再次从不同方向展开打击。攻击编队撤离后,侦察机再次出现于目标上空,对轰炸打击的结果进行客观地评估。任务的完成必须记录在案----否则地面部队可能会遇到令人不安的意外。在执行特别猛烈的空袭任务时,塔什干机场还会专门派出安-30前来拍照。飞机上的摄影设备能够对该地区进行多光谱测量,并准确地评估破坏程度。空中的安-26RT通信中继机则确保了与指挥所之间可靠的无线电联络和行动协调。

263OARE中队谢尔盖.洛斯亚京斯基大尉正在登上他的座机,照片摄于1984年的巴格拉姆机场。

如果空袭的目的是支援地面部队,就需要提高精确度,因为目标离他们的部队很近。为了协调与航空部队的互动,空军向地面部队派出了航空管制员,由他们负责与飞行员建立联系,并通过发射信号弹或烟雾弹向飞行员指示前方目标的位置。在地面部队的支援下,空袭通常持续15至20分钟。得到了航空管制员的帮助,空袭也是随叫随到,压制新出现的火力点。在阿富汗练就的一套战术很快发展出了自己的专用词汇,飞行员在天上用简短而宽泛的术语取代了法定命令和称呼。炸弹变成了“水滴”,火箭弹变成了“钉子”,目标和发起人都得到了他们的名字,他们会从无线电里听到:“第五,给焊接来一滴水”----他明白“焊接”的含义----杜什曼的DShK的重机枪----即将被消灭。这些机器本身也接受了洗礼,昵称恰如其分地反映了它们的特征和“天性”,航空管制员口中的苏-17呼号就变成了“雨燕”----我们知道如何给它们取昵称,而这架大头尖翼飞机恰如其分的名字,在我们的记忆中真的勾起了一只灵活的小鸟的形象。与苏-17“雨燕”和米格-21“开朗”一样,勤劳的米-8被称为“蜜蜂”,掠夺性的米-24被称为“鳄鱼”或“条纹(一种伪装)”。

1984年4月21日的巴格拉姆基地,263ORAE中队的阿纳托利.科日大尉和安德烈.沙皮罗上尉正在进行任务后的总结,对于前者而言,下一次任务也是他的最后一次飞行。

为了评估攻击的有效性,飞行员们应在着陆后不迟于5至10分钟,对刚才的任务还记忆犹新的情况下,立刻向团部提交书面报告,并转交空军指挥所。

苏-17的另一项任务是对危险地区和山路进行空中布雷。在轰炸并摧毁过境点的同时,它们的布雷也阻碍了圣战者的行动,剥夺了后者在机动和突袭方面的优势。为此,苏-17使用了KMG-U的小型地雷布撒器,其中每个布撒器都携带了8块装有1248枚杀伤性高爆地雷的PFM-1或数百枚小重量2.5千克炸弹。苏-17投放的地雷从低空以大约900千米/小时的速度散落,这样重量较轻的地雷就不会过于分散,并以适当的密度覆盖了所需的地点。在雷区,每隔5至10米²的面积内就有一枚地雷,形成了一条几乎无法穿越的封锁带。微小的“蝴蝶”地雷装在粗糙的塑料外壳中,探雷器很难探测到他们,而且在地面上几乎看不到。它们对敌人来说却是一个极不愉快的惊喜:踩上去就足以失去一只脚。受伤的人失去了行动能力,那里几乎完全没有医生,使受害者的处境变得绝望。有人指出,地雷威胁对杜什曼产生了压巨大的影响:路上有一个看不见的敌人,不仅使他们失去了行动自由,而且剥夺了他们的主动权,听起来像是到处发出的警告,一枚枚炸响的地雷完全束缚了他们采取行动的欲望。